图纸被拷走、客户名单外传、源码上传网盘……企业核心数据一旦泄露,损失往往难以挽回。

仅靠制度和口头约束已远远不够,真正有效的防护必须依靠技术手段。2026年,这4款数据防泄密软件在各行业中广泛应用,以稳定性和实用性赢得企业信赖。

一、域智盾软件:全链路终端防护标杆

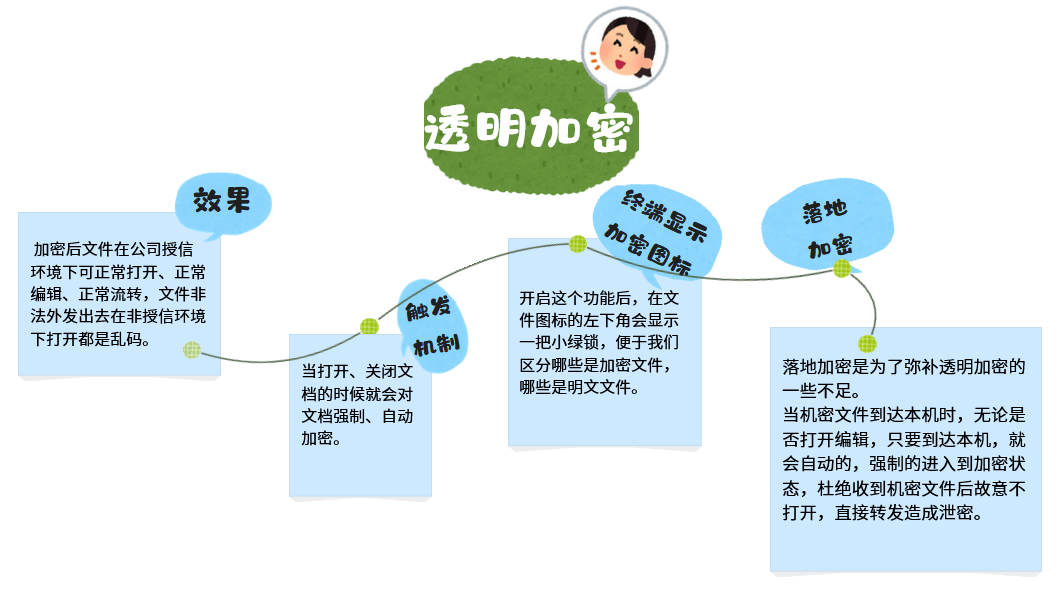

1. 透明加密:从源头阻断数据泄露风险

企业痛点:传统加密方式需要员工手动操作,不仅效率低下,还容易因员工疏忽或故意绕过防护而导致数据泄露。

软件针对应用及应用产生的后缀加密。

文件在创建、编辑、保存时自动加密,用户无需额外操作。加密后的文件在企业内部正常流转,但一旦违规外发,外界打开即为乱码,从源头阻断数据泄露风险。

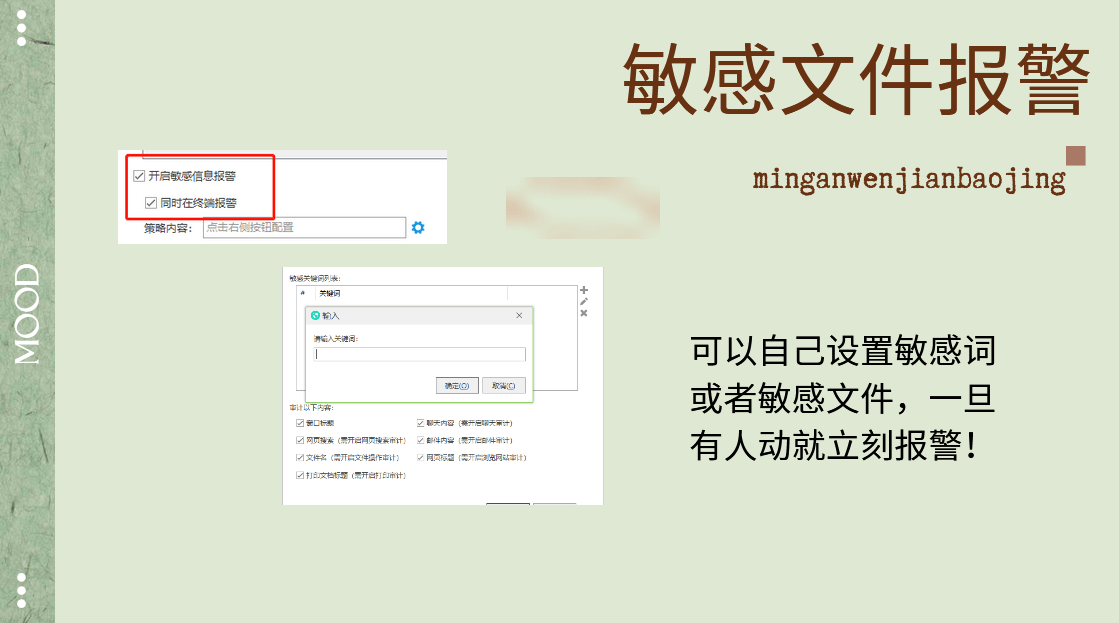

2. 敏感文件报警:实时预警,防患未然

企业痛点:企业难以实时发现敏感文件的异常操作,往往在数据泄露后才追悔莫及。

软件预设了丰富的敏感词库,涵盖商业、金融、科技、医疗等各个行业常见的敏感词汇。

当员工在聊天软件、网页搜索、邮件或文档标题中使用这些关键词时,系统会立即触发弹窗、邮件报警,管理员可第一时间介入,防止敏感信息外泄。

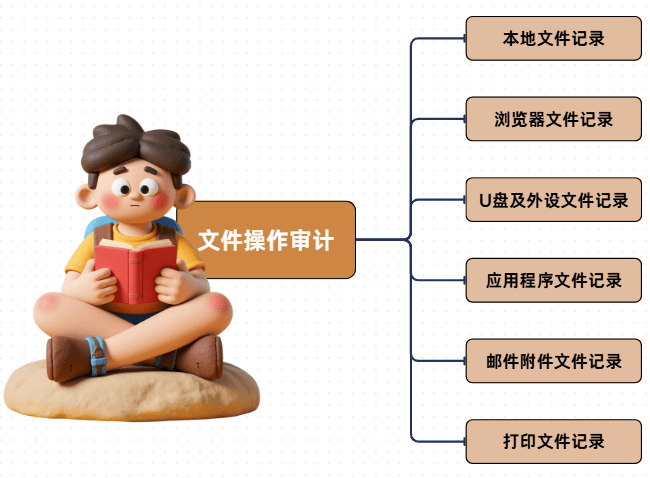

3. 文件操作记录:全流程追溯,责任清晰

企业痛点:数据泄露后,企业难以定位源头,责任追溯困难。

软件详细记录文件的外发(接收方、时间、设备信息)、拷贝(U盘、移动硬盘、网络共享)等操作,生成可视化日志,支持导出Excel或PDF格式审计报告。

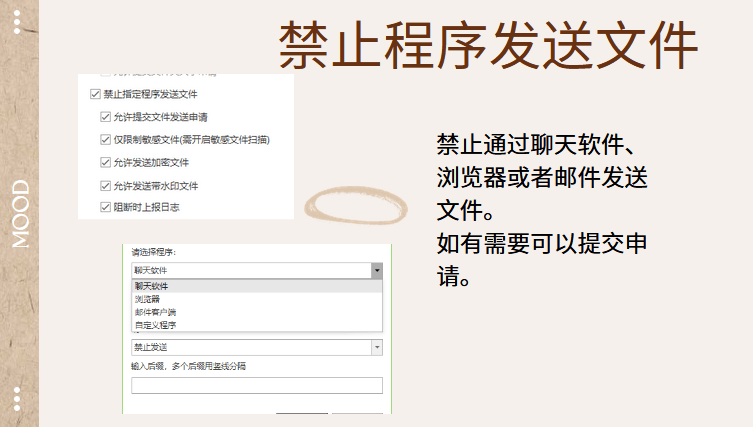

4. 禁止程序发送文件:切断泄露途径

企业痛点:员工通过常用程序外发数据,企业难以管控。

软件可一键禁用常用程序的文件传输功能,仅允许通过企业指定渠道(如企业微信、内部邮件)外发文件,避免员工通过社交或办公软件泄露数据。

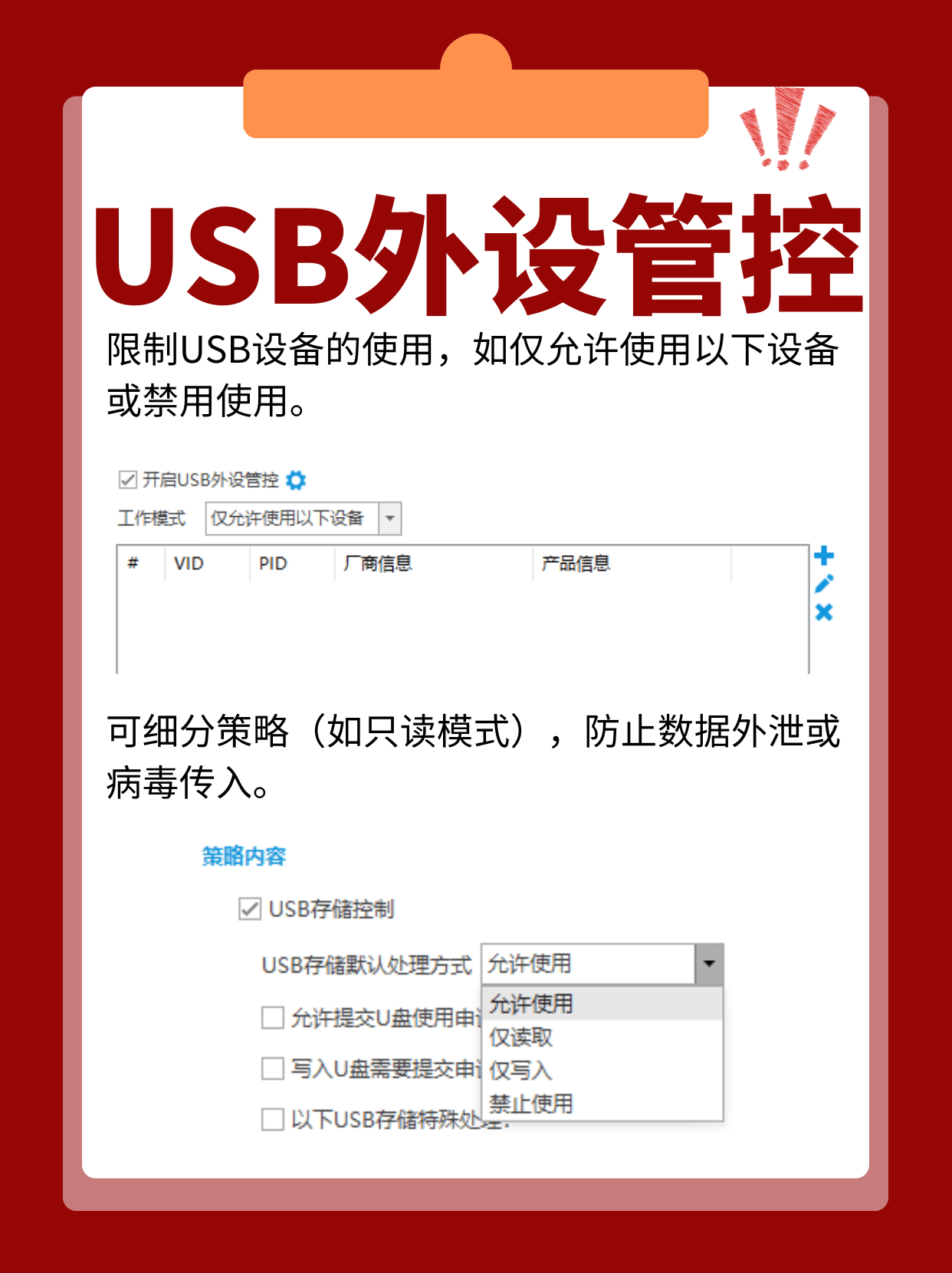

5. U盘和打印机管控:堵死物理漏洞

企业痛点:U盘和打印机等物理设备成为数据泄露的重要渠道。

U盘的精细化管理,包括禁止使用、仅读取、仅写入、允许使用4种权限设置,仅对注册过的加密U盘开放权限,支持按部门、岗位分配差异化策略。

对于打印机,软件可设置审批使用流程,员工需要打印敏感文件时,需经过上级审批,防止敏感文件随意打印泄露。

二、合璧软件:强水印溯源与权限隔离

合璧软件的核心优势在于动态水印+细粒度权限控制。

屏幕、打印件、外发PDF均自动嵌入不可见点阵水印(如“张三-2026-07-22”),即使被拍照或录屏,也能精准溯源。

同时支持基于角色的文档视图隔离——法务可见合同全文,外包人员仅见摘要,有效防止内部越权访问。

广泛应用于律所、银行、咨询公司等对责任界定要求严苛的机构。

三、织络软件:聚焦网络行为治理与带宽优化

织络并非传统加密型软件,而是以上网行为管理+流量控制见长。

它能精准识别P2P、视频、游戏等非业务流量,并对指定应用限速,保障ERP、PLM等核心系统流畅运行。

同时提供网站访问记录、程序使用统计、敏感搜索告警等功能,适合用于提升工作效率和网络资源分配。

虽对本地文件加密能力较弱,但在“防分心+防外联”场景中表现突出。

四、鸿渐软件:信创适配,政务与国企合规之选

鸿渐软件深度适配统信UOS、麒麟等国产操作系统,采用国家商用密码算法(SM4),满足信创环境下的安全合规要求。

支持硬件绑定(如与USB Key或主板指纹绑定),实现“机在人在、机丢不泄”;所有操作日志符合等保三级标准,可一键生成审计报告。

主要面向政府、军工、能源等对自主可控有硬性要求的单位,是国产化替代中的可靠选择。

结语

数据防泄密不是简单的“加个锁”,而是一套融合技术、流程与策略的系统工程。

无论是通过透明加密守住文件源头,还是用水印溯源震慑偷拍行为,亦或是通过网络治理阻断外联通道,这些软件都在不同维度构建起企业数据的安全防线。

在信息即资产的时代,真正的安全,是在风险发生前,就已经悄然生效。

小编:小雪

文控堡垒系统

文控堡垒系统  文档安全

文档安全  移动存储管理

移动存储管理  邮件安全

邮件安全  屏幕安全

屏幕安全  打印安全

打印安全  风险报警

风险报警  屏幕监管

屏幕监管  远程协助

远程协助  行为审计报表

行为审计报表  行为分析

行为分析  敏感词监测

敏感词监测  上网行为监管

上网行为监管  应用程序管控

应用程序管控  IT资产管理

IT资产管理  远程桌面运维

远程桌面运维  软件统一分发、部署

软件统一分发、部署  系统权限管控

系统权限管控  文件备份

文件备份  电脑行为预警

电脑行为预警  电子文档安全管理系统

电子文档安全管理系统  网络准入控制管理系统

网络准入控制管理系统

售前热线

售前热线 微信咨询

微信咨询